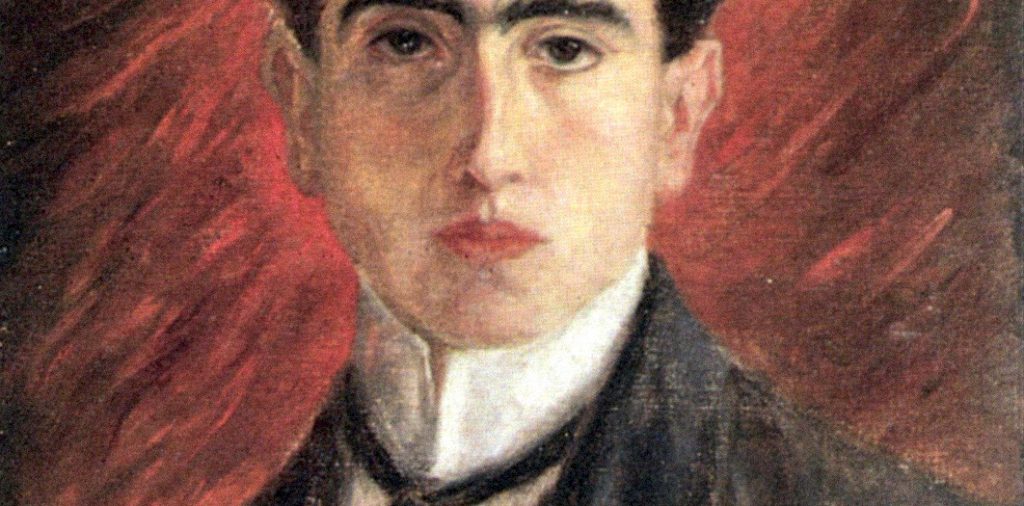

l pensiero di Carlo Michelstaedter (1887-1910), teso all’assoluto della persuasione, al possedimento sicuro della propria vita in se stessi (persuaso è “chi ha in sé la sua vita”, che giunge al “possesso attuale di sé” e di tutte le cose, come “se la vita si raccogliesse in porto”) –

“Dato ho la vela al vento e in mezzo all’onde

del mar selvaggio, nella notte oscura,

solo, in fragile nave ho abbandonato

il porto della sicurezza inerte”

– con “l’occhio stanco e ardente” che “la tenebra /pur mira densa e inesorata” e stretto al cuore da un “ignoto orrore” (A Senia), e che ai ferri corti con la vita rise e sfidò la morte (“quando libera ride la morte / a chi libero la sfidò”: I figli del mare, da Poesie), il suo pensiero non ammette contraddittorio, non almeno prettamente retorico, o parole che tentino di tradurlo in un altro discorso (Claudio Magris colse bene questo punto nel suo romanzo Un altro mare, “Le parole possono echeggiare soltanto altre parole, non la vita”).

Semplicemente, come si può dedurre da alcuni passaggi folgoranti della sua anomala tesi di laurea, Michelstaedter era giunto a capire che “certo è che nel punto che uno si volge a guardar il proprio profilo nell’ombra, lo distrugge”. Chi può giungere allora, e come, al sapere? E come allora perseguire il bene?

Torno al pensatore (nonché matematico), poeta e artista goriziano in un momento in cui la complessità dell’attualità disarma, colpisce, umilia.

In concreto che cosa significa essere umani, avere cura per il mondo e gli uomini che ci circondano, amare?

Per questo torno a Michelstaedter: mi serve qualcuno che nella nebbia, al vacillare di fronte al presente, pur gemendo ha issato le vele e abbandonato il porto della sicurezza inerte, tanto da pensare, come scrisse in un verso memorabile dedicato alla lontana figura quasi mitizzata dell’amata – l’ultima cui Itti, suo compagno, avrebbe voluto dedicare la sua opera, per salvarla – “Senia, il porto è la furia del mare”.

Egli era in ricerca di qualcosa, di un equilibrio impossibile da coniugare, del nascosto nell’aperto del giorno, qualcosa come L’invariabile mezzo, aspirazione,

Via “vasta [cioè incontenibile] e imperscrutabile” del saggio – che, attenzione, “non è lontana dall’uomo”! – e titolo, per altro, dell’antico breve trattato cinese di tradizione confuciana: massimamente sentenzioso, vi si legge che questi

“Corregge se stesso e non pretende dagli altri: non si lamenta del Cielo in alto, non mormora contro gli uomini in basso. Perciò il saggio resta calmo [letteralmente: “abita il cambiamento, risiede nel caos”] in attesa del decreto del Cielo, mentre l’uomo volgare cammina sull’orlo dei precipizi per procacciarsi (un’indebita) fortuna”.

Di tanto in tanto, per consumare questa febbre dei sensi e dei richiami, torno a un libro che viene ugualmente da lontano, ai Detti di Confucio (nella virtuosa interpretazione di Simon Leys), anche lui mite predicatore dell’“umanità” o “benevolenza” (ren) – virtù suprema secondo il confucianesimo propriamente detto. Ma cosa sarà mai, questa benevolenza? Come poterla raggiungere? In un commento altrettanto folgorante, Simon Leys riassumeva:

“Inutile dire che tutte queste traduzioni [“bontà», «benevolenza» o «virtù”] sono irrimediabilmente inadeguate; il peggior malinteso sarebbe quello di dipingere Confucio con i pallidi colori di un benevolo filantropo o di un volenteroso assistente sociale. Niente è più lontano dalla realtà storica. Per Confucio, ren, l’umanità nella sua pienezza, è un assoluto. Il suo splendore acceca ed è inesprimibile; esige da ciascuno mete eroiche eppure è a portata di mano nella vita di ogni giorno; nessuno la possiede ma permea tutti i nostri sforzi; anche se non potrà mai essere veramente compresa, è costantemente rivelata nelle sue varie manifestazioni”.

L’accostamento, audace e azzardato, viene da sé – ma, fragile farfalla, profilo nell’ombra, può soltanto essere sussurrato. (Se pur si potrebbe perdere del tempo lasciandosi suggestionare dal paragone tra la dottrina della “rettificazione dei nomi” – si veda il detto 13.3 –, con la stessa critica alla rettorica del giovane goriziano).

Ad ogni modo, tornando a Michelstaedter: accostandosi con un minimo di serietà ai suoi scritti, si potrebbe forse mai trarre qualche insegnamento per l’oggi? Ai presunti o desiderosi d’essere pacifisti, ad esempio, in una concatenazione stringente – quasi pari ad un Grande studio moderno – potrebbe ricordare la differenza fondamentale tra pacifismo e pacificazione: “la pace è il fiore dell’attività, [poiché] l’attività non vuole la pace ma l’opera” (enfasi mia). Ed ecco dunque, quello che il poeta avrebbe da destinare ai cercatori di oggi, a coloro che camminano angosciati, come si può leggere in questo che sembra essere un testamento involontario:

“Voi che cercate la prudenza, che cercate il sapere, l’affermazione assoluta, voi che cercate la pace della conoscenza, l’acutezza dello sguardo, che cercate il piacere: il piacere è il fiore del dolore, il dolce è il fiore dell’acerbo, l’acutezza è il fiore della profondità, la pace è il fiore dell’attività, l’affermazione è il fiore della negazione, il sapere è il fiore della fame, la prudenza è il fiore del coraggio; poiché il dolore non cerca il piacere ma il possesso, la profondità non cerca l’acutezza ma la vita, l’attività non vuole la pace ma l’opera, la negazione non vuol affermare ma negare, la fame non vuol il sapore ma il pane, il coraggio non vuol la prudenza ma l’atto”

(La persuasione e la rettorica, Adelphi, 1982, p. 105)

Quante storie ci raccontiamo, quanta frustrazione di fronte alla perdita delle nostre illusioni… Del resto, Michelstaedter stesso aveva individuato l’ultimo dio che, nel nostro presente da onanisti, presente della “persuasione inadeguata” del “cerchio senza uscita dell’individualità illusoria” (oltre all’altro rimasto, il caso, versione abbruttita, mero scherno della Provvidenza) viene adorato:

“Il dio che onorano, cui danno tutto, è il dio della φιλοψυχία [philopsuchía, termine platonico, annota Sergio Campailla, tradotto per esempio nell’ Apologia di Socrate (37c) come “amore per la vita”, che Michelstaedter riconduceva al passo evangelico degli “uomini che cercano tèn psuchèn e perdono tèn psuchèn”] è il piacere” – un piacere soltanto contaminato, di tanto in tanto, dal filo di una voce indistinta, di un “sordo e continuo dolore”.

“Gli uomini hanno paura del dolore – aveva, infatti, appena finite di dire – e per sfuggirlo gli applicano come empiastro la fede in un potere adeguato all’infinità della potenza ch’essi non conoscono, e lo incaricano del peso del dolore ch’essi non sanno portare”.

Timidi e insicuri, indecisi e lenti nel parlare, mi viene infine da pensare, forse senza saperlo saremmo gli ultimi rimasti a cercare di preservare i contorni della nostra umanità?

“Sima Niu interrogò Confucio a proposito dell’umanità. Il Maestro rispose: «Colui che pratica l’umanità è riluttante a parlare». L’altro disse: «È riluttante a parlare? E questa sarebbe umanità?». Il Maestro disse: «Come si fa a parlare con leggerezza di una cosa che è difficile da mettere in pratica?»”

(I detti di Confucio, 12.3)

“Voi che cercate la prudenza”, diceva Carlo Michelstaedter: “la prudenza è il fiore del coraggio”…

Alessandro Burrone